そのため、抜歯後は腫れや痛みが伴いやすくなります。

抜歯中は麻酔を行いますが、骨が硬い方は麻酔がなかなか効かないこともあります。そのため痛みを伴うことがあります。

また上顎でも根の数が多かったり曲がっていたり、または上顎洞といって、お鼻の横にある副鼻腔と交通しているような親知らずでは、痛みが伴うことがあります。

最初に

どうせ親知らずを抜くならなるべく痛くなく抜きたいですよね。

- どういう親知らずが抜く時に痛いのか・痛くないのか

- 親知らずを抜くにあたってなるべく痛くないようにする方法

についてまとめましたのでご覧ください。

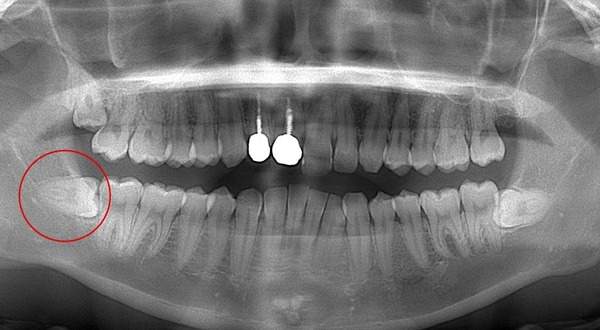

抜くと痛い親知らずとは

親知らずを抜くのに痛みを伴いやすいものが写真とレントゲンにあるような真横にはえているもの、もしくは斜め下にはえている下顎の親知らずです。また、根が曲がっていたり、数が多いほど抜くのが難しい経口にあります。

この場合、歯ぐきを切ったり、歯を囲っている周りの骨を削って抜いていかなければなりません。

抜くのが簡単な親知らずとは

逆に抜くのが簡単なケースは、真っ直ぐはえている上顎の親知らずです。上顎は下顎よりも骨が柔らかく、かつ根が真っ直ぐになっていることがおおいです。そのため抜くのが簡単な傾向にあります。

親知らずを痛みが少なく抜く方法

痛みを少なくするポイント

親知らずを痛くなく抜く方法ですが、それは麻酔をしっかりかけられるかということがポイントになります。麻酔をしっかりかけるには、親知らずの周辺の歯ぐきに炎症がないということが必須になります。炎症があると、麻酔が効きづらくなってしまうからです。

ですので、炎症がある場合は、まず歯のクリーニングを行い、歯茎の炎症がとれるように、抗菌剤を歯ぐきに塗布したり、飲み薬をお出ししますので飲んでいただきます。

そして、炎症がなくなったタイミングで抜いていきます。また、下顎においては、麻酔が効きづらいこともありますので、下顎孔伝達麻酔という麻酔をおこないます。この麻酔法を行うことで下顎はかなり麻痺してくれます。

ただし、通常行う浸潤麻酔よりも麻痺している時間が長かったり、麻痺する範囲が広いことがデメリットですが、時間の経過で元に戻りますのでご安心ください。

痛みを緩和させるセルフケア

術前編

痛みが起きないようにするために、自分でできることは、しっかり歯ブラシをすることです。親知らず周辺の歯ぐきに炎症があると、麻酔が効きづらくなりますので、炎症が起きないようにしっかり歯ブラシをしましょう。

すでに歯ぐきに炎症がある場合は最初は歯ブラシをすることで痛みがあったり、出血があるかも知れませんが、それでも丁寧に磨くことで炎症が引いてきてだんだんと痛みを感じにくくなり、出血も治ります。ここまできたら抜歯できるタイミングになります。

術後編

抜歯を行った後は、かさぶたがしっかりできるように、うがいを強く行わないようにしましょう。うがいを強く行ってしまうと、ドライソケットといって、中の骨が露出して、とても痛みがでる症状になります。

そうならないように、うがいをするときはお口に水を含んでぶくぶくうがいをしないでサラッと流すことだけを行いましょう。また、親知らずを抜いた部分にものが挟まりそれを取ろうとすることでもかさぶたがとれてしまうことがあります。ものが挟まってしまっても、傷口が治癒する際には異物は排除されますので、抜いた部分を極力さわらないようにしましょう。どうしても物が挟まって気になる場合は歯科医院にて除去してもらうのが良いでしょう。

こちら

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は痛みがなるべくでないように親知らずを抜く方法について記述しました。

少しでも参考になればと思います。