歯と歯の面が接触しており、清掃が難しい部分です。

虫歯かどうかの確認も難しいことがありますので、

フロスを通して見たり透照診といって光を当てて透かしてみることもあります。

歯ぎしりや食いしばりがあると、

この部分にひびがはいり、虫歯ができやすいです。

ふと鏡をみたときに歯が黒くなってびっくりしたことがありますでしょうか。

私は毎日コーヒーを飲むので黒くなっていたら「あ、また黒くなっちゃったな」と思いますが、

みなさんがそういう現場に出くわすと、「あ、虫歯ができたのかも!?」と思うかもしれません。

今回は、虫歯か虫歯じゃないかを我々歯科医師がどうやって見分けているかをご紹介します。

探針という歯科用の器具で虫歯の部分を触ると粘りがあります。

虫歯でない部分は着色などはあっても実質欠損といって、歯の成分に欠けや穴はあいていません。

虫歯になりかけている状態ですと、白く濁っていたり、ステインなどの着色はあっても歯のツルツルした感じは

保たれています。

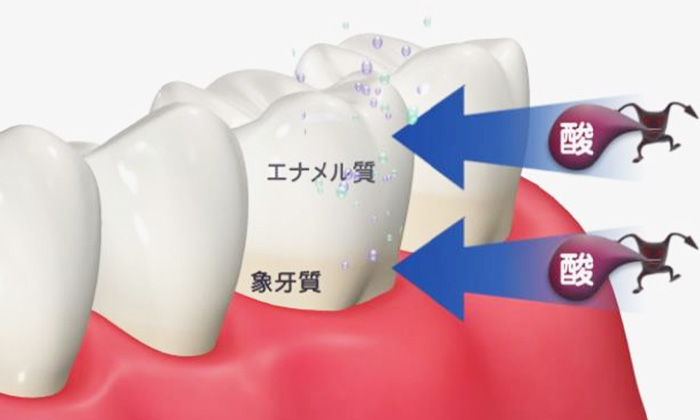

エナメル質に欠損が生じてできた虫歯(C1)は、痛みはほぼありません。

そのため自分で気づけることはほとんどないといっていいでしょう。虫歯が象牙質まで達すると冷たいものが

しみるといった症状ができてきます。

虫歯になっている部分があると、レントゲンで黒く映ってきます。

ですので、歯と歯の間にできた虫歯の場合は目でもわかりにくいことがあることと、

どこまで虫歯が進んでいるのかを確認するために、レントゲンを撮ります。

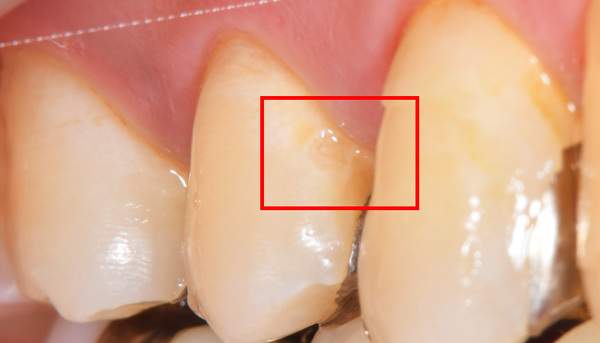

お口の中は暗く、場所によっては見えづらい場所もあります。

そのため、歯科医師、歯科衛生士はルーペという拡大鏡をつけて、虫歯の発見をすることができます。

ルーペの他にマイクロスコープという歯科用の顕微鏡があります。

上の写真はマイクロスコープで見た歯になり

ます。

ルーペではマイクロスコープの強拡大ほどは見えませんが、普段使いしやすいためよく使用されます。

マイクロスコープやルーペについて

虫歯ができてしまいやすい場所があります。

我々歯科医師はその辺りをしっかり見て、虫歯になっていないかを確認しています。

歯と歯の面が接触しており、清掃が難しい部分です。

虫歯かどうかの確認も難しいことがありますので、

フロスを通して見たり透照診といって光を当てて透かしてみることもあります。

歯ぎしりや食いしばりがあると、

この部分にひびがはいり、虫歯ができやすいです。

歯と歯肉の境目の部分です。

この場所にはプラークが堆積しやすく、虫歯になりやすいです。

甘いものを長く口にいれていたり、だらだら食べ・飲みの習慣がある方に出来やすい虫歯になります。

噛む面にはわずかな溝があり、その溝にプラークがたまり虫歯になることがあります。

噛む面ですので、歯磨きは難しいわけではないですが、溝に入り込んだものを取りきれていないと虫歯になってしまいます。

歯の根の部分はエナメル質よりもやわらかい象牙質で、表面がざらざらしており、プラークが付着しやすくなっています。

歯肉退縮などにより象牙質が露出すると虫歯になりやすくなります。

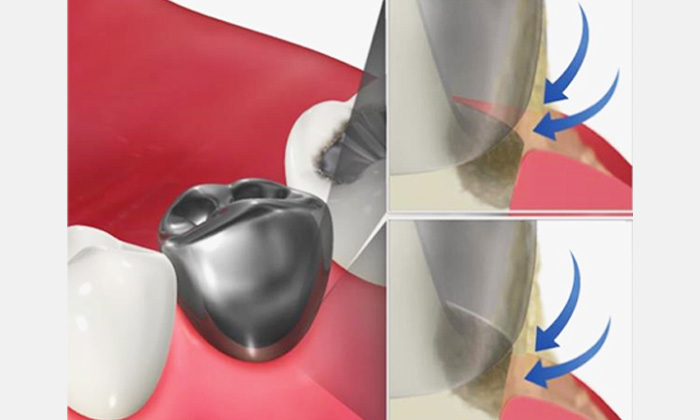

二次カリエスとは、一度虫歯治療をした歯が再び虫歯になることです。

歯とつめ物、かぶせ物のわずかな隙間から、気付かぬうちに虫歯が進行してしまいます。

神経のある歯、神経のない歯に関係なく虫歯菌は歯を溶かしていきます。

歯とつめ物の間にわずかな隙間ができてくることで虫歯になります。プラスチックですと、割れたりかけたりといったこともあります。

銀歯は経年劣化しますし、銀歯をくっつける接着剤も劣化します。そのため隙間は年々大きくなる傾向にあります。つめ物をはずしてみて虫歯があるということがかなり多いです。

つめ物と同じようにかぶせ物でも、歯とかぶせ物のわずかな隙間から虫歯菌が入り込み、再び虫歯になることがあります。

また、歯ぐきが退縮(やせてくる)すると、歯根部分の象牙質からも虫歯になりやすくなります。

かぶせ物が被っている歯は神経のない歯が多く、虫歯になっても痛みが出ないことが多いため、気づいた時には重症化していることが多いです。

自分で虫歯を見つけるのは難しいです。歯科でしっかり検査を受けましょう。

また、普段から定期検診をうけておくことで、虫歯になっても早期発見早期治療ができるため、大きな治療をしなくても済みます。

初診で歯のクリーニングはできる?

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜13:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |

| 14:00〜19:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - |

| 14:00〜17:30 | - | - | - | - | - | ● | ● |