ほとんどの人の口の中にいる細菌で食べ物に含まれる糖や、炭水化物を分解して歯を溶かす酸を出します。

歯に付着する不溶性グルカンを出し、酸性の環境でもどんどん増えていきます。その量は個人差が大きく、ミュータンス菌が多い人は虫歯の危険度が高くなります。

ミュータンス菌は生後10ヶ月〜36ヶ月くらいの間に親から感染します。そう、歯がはえてくる時期ですね。歯のない赤ちゃんの口の中は虫歯菌はいません。

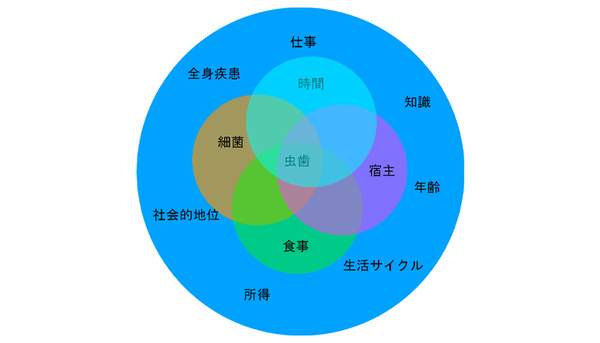

虫歯の原因は様々あります。

上図のように、何か1つのことだけで虫歯になるということではなく、様々な因子が重なり合った結果、虫歯になるという考え方が一般です。

ですので、たくさん磨いていても虫歯ができる人もいれば、1日1回しか磨いてないのに全然虫歯ができない人もいます。様々ある虫歯になりえる要因についてご紹介していきます。

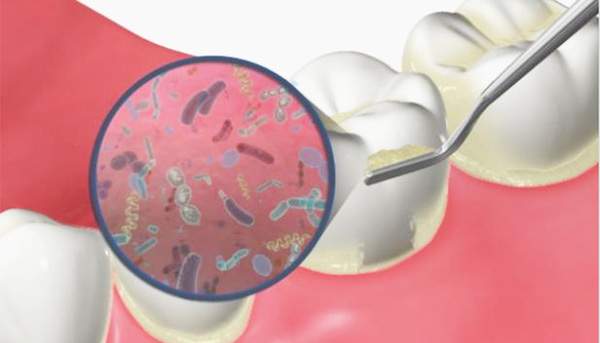

プラークという言葉を聞いたことがあるでしょうか。プラークとは歯垢とも呼ばれるものになります。

歯ブラシ不足で歯に付着する量が増えます。このプラークですが、食事後のたべかすとは違います。細菌の塊になります。とくに、細菌でも、ミュータンス菌とラクトバチラス菌が虫歯の原因菌としては有名です。要はプラークの量が多ければ多いほど、虫歯になりやすいと言うことです。

プラークの中には酸をつくりだす虫歯菌がたくさんいます。特にかみ合わせの溝や歯と歯の間、歯肉の境目の隠れ家にあるプラークはとても危険です。菌の数が多い中で、糖濃度の高い食べ物の飲食回数が多いと菌の数もどんどん増えていき、ますます虫歯になりやすくなります。

ほとんどの人の口の中にいる細菌で食べ物に含まれる糖や、炭水化物を分解して歯を溶かす酸を出します。

歯に付着する不溶性グルカンを出し、酸性の環境でもどんどん増えていきます。その量は個人差が大きく、ミュータンス菌が多い人は虫歯の危険度が高くなります。

ミュータンス菌は生後10ヶ月〜36ヶ月くらいの間に親から感染します。そう、歯がはえてくる時期ですね。歯のない赤ちゃんの口の中は虫歯菌はいません。

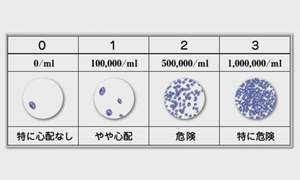

唾液1mlあたり100,000個以上の菌が存在すると虫歯になりやすい傾向にあります。

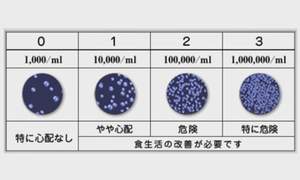

虫歯を進行させる菌で、生息する場所は限られますが、住み着くと食べ物に含まれる糖や炭水化物を分解して歯を溶かす酸を出します。お口の中の清掃状態が悪かったり、糖濃度の高い食べ物の飲食回数が多かったりすると増殖します。

ラクトバチラス菌が多いほど虫歯が進行しやすくなります。唾液1mlあたり10,000以上の細菌の存在で虫歯が進行しやすい傾向にあります。

はぎしりやくいしばりによって歯にヒビが入ることがあります。そこに虫歯菌が侵入していきます。

ヒビはとても細かく、歯ブラシの毛先を当てることができません。そのため、虫歯になってしまうのです。なので歯磨きをしっかりしていたとしても、虫歯ができてしまうことがあるのです。

ひびが大きい場合は、冷たいもので歯が染みるなどの症状が出るかもしれません。そうでなければほとんど症状として現れてきません。自分で気づくことができない以上、歯のプロフェッショナルである歯科医師に見てもらう必要があります。

定期的にレントゲンも撮り、見えない部分の虫歯の有無も確認できると良いでしょう。

遺伝によるものや、自身の病気などによって歯がうまくつくられないことがあります。エナメル質減形成やエナメル質形成不全といわれるものです。

エナメル質が少ないあるいは、無いと言うことは、虫歯に抵抗する術が無いと言っても過言ではありません。また、免疫不全症でも虫歯になりやすくなっています。

こういった疾患をお持ちの方はこまめに歯科医院での検診を受けておいた方が良いでしょう。

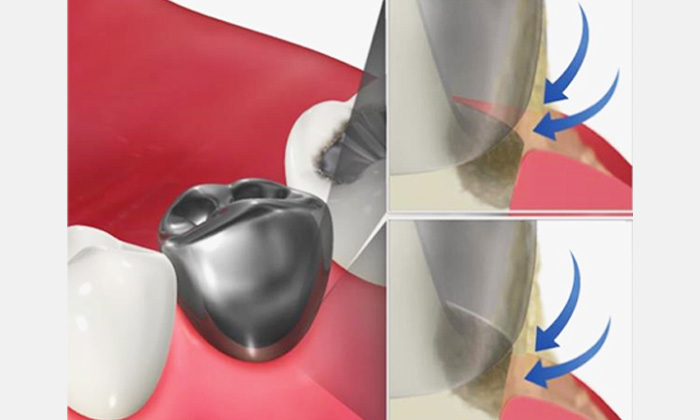

虫歯の治療をしたのに、再び同じ歯が虫歯になってしまうことを、二次カリエスといいます。

つめ物やかぶせ物をしたからもう安心ということはないのです。つめ物、かぶせ物をしたから余計に歯に対しては気を使わないといけないのです。

歯とつめ物、かぶせ物のわずかな隙間から、知らないうちに虫歯が進行してしまうからです。神経のある歯、神経のない歯に関係なく虫歯菌は歯を溶かしていきます。

一度削ってつめ物をした歯は、今まで以上にプラークコントロールを行う必要があります。

歯とつめ物の間にわずかな隙間ができてくることで虫歯になります。

プラスチックですと、割れたりかけたりといったこともあります。銀歯は経年劣化しますし、銀歯をくっつける接着剤も劣化します。そのため隙間は年々大きくなる傾向にあります。

つめ物と同じようにかぶせ物でも、歯とかぶせ物のわずかな隙間から虫歯菌が入り込み、再び虫歯になることがあります。

また、歯ぐきが退縮(やせてくる)すると、歯根部分の象牙質からも虫歯になりやすくなります。かぶせ物が被っている歯は神経のない歯が多く、虫歯になっても痛みが出ないことが多いため、気づいた時には重症化していることが多いです。

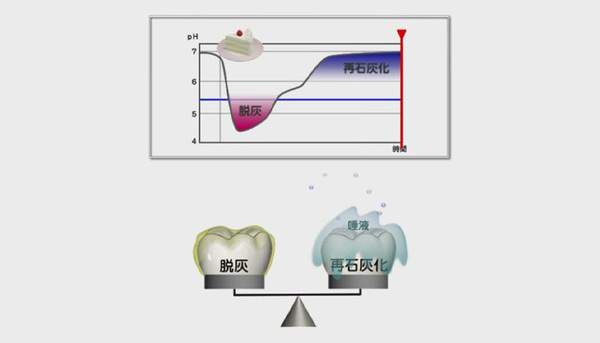

歯の表面で食事のたびに繰り返される脱灰、再石灰化ですが、これは十分な唾液が存在することでエナメル質の健康が保たれます。

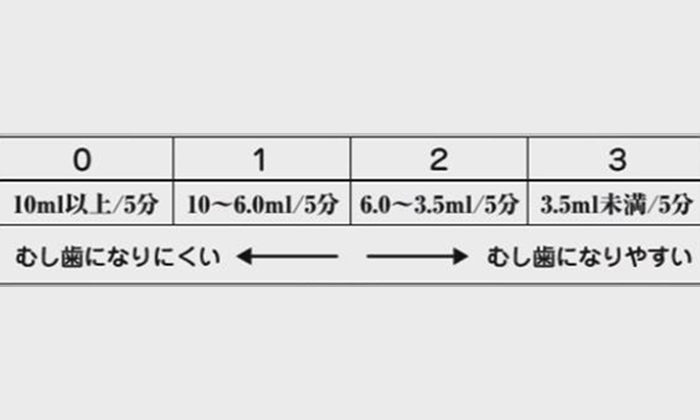

専用のガムなどをかみ、口の中に出てきた唾液を採取します。唾液の分泌量が多いほど虫歯予防効果が高く、虫歯になりにくくなります。

シェーグレン症候群、唾液腺の疾患(唾液腺腫瘍、唾石症など)、ストレス、精神疾患、更年期障害、薬の副作用(精神安定剤、解熱鎮痛薬、高血圧の薬など)、糖尿病、甲状腺機能障害、腎疾患などが原因で起こります。

プラーク中の虫歯菌が作り出した酸を中和する働きを緩衝能といいます。

唾液の中に酸を中和する物質を多く含んでいると強い緩衝能を発揮し、再石灰化を促進させます。

唾液の中の酸を中和する物質が少ないと緩衝作用が弱く再石灰化が促進されず、虫歯になりやすくなります。

酸性になってしまったお口の中を唾液の力でどれだけ中性に戻すことができるかを調べるテストがあります。唾液の中に酸を中和する物質を多く含んでいると強い緩衝能を発揮し、再石灰化を促進させます。

唾液の緩衝能が弱い方は、唾液の力が弱いため再石灰化が始まるまでに時間がかかります。その間にも脱灰が進んでいます。

また、飲食回数が多ければ再石灰化をすることなくずっと脱灰をおこしてしまうことになります。

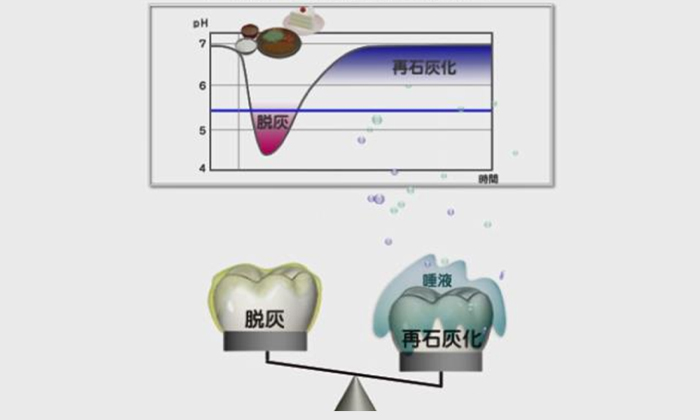

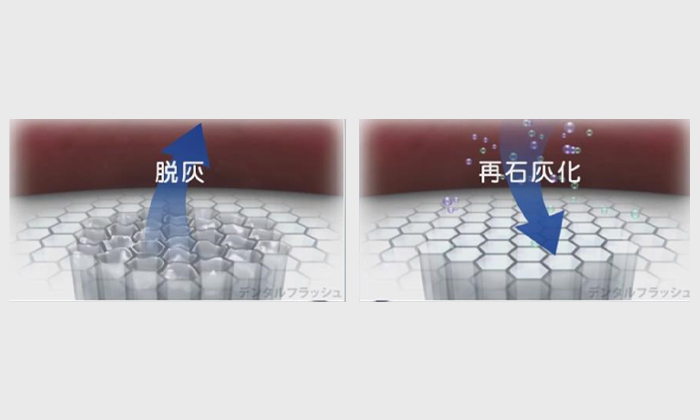

プラークの中の虫歯菌は、飲食物の糖や炭水化物から酸をつくります。この酸によってお口のなかの環境が酸性に傾き、歯のカルシウムイオンやリン酸イオンが溶け出していきます。これが脱灰です。

脱灰が持続してしまうと歯の構造が破壊されて歯に穴があいてしまいます。これが虫歯です。

しかし、正常であれば、唾液の働きによってアルカリに傾き、カルシウムイオンやリン酸イオンが歯の表面に再び沈着します。これが再石灰化といいます。またこの唾液のはたらきを緩衝能ということは前述しましたね。

寝ている間はもっとも唾液の分泌が減る時間です。そのため虫歯菌の活動も活発になり、虫歯になりやすい時間帯です。食後ブラッシングをすることで虫歯は予防できます。

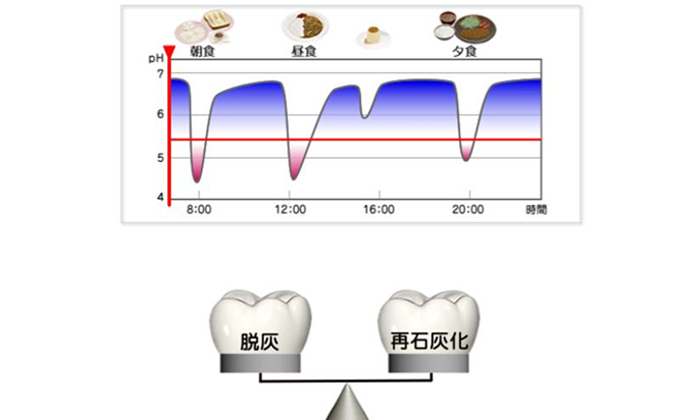

飲食後のお口の中は酸性になります。酸性になる回数が少なければ脱灰が起こる回数も少なくなります。ダラダラ食事をするのではなく決まった時間、回数で食事を摂るように心がけましょう。

食事後、2〜3分でプラーク中のpHは酸性に傾き、脱灰が始まります。この脱灰の時間が長く続いたり、酸性度が強いほど虫歯の危険が増加します。唾液の力によって約20〜40分でプラーク中のpHが上昇し、再石灰化が始まります。約3時間で脱灰で失ったカルシウムとリン酸を補うことができます。

間食をするとまたお口の中は酸性になります。飲食回数のコントロールや食後ブラッシングをすることで虫歯は予防できます。

虫歯の原因を列挙してみましたがいかがでしたでしょうか。自分でなんとかできるのはプラークの量を減らすこと、食生活を見直すことです。

その他の要因に関しては自分では分からないですから、虫歯になりやすいのかなりにくいのかを歯科医院で調べてみましょう。また、虫歯になりやすい傾向にあるならば、定期的に歯科医院にて検診を受けることをお勧めいたします。

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜13:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |

| 14:00〜19:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - |

| 14:00〜17:30 | - | - | - | - | - | ● | ● |