TCHを見つける方法としては、舌や頬にできるかみ合わせの痕を参考にします。

写真のように舌の側面にぼこぼこと歯の痕がついていたら、間違いなくTCHがある証拠になります。

歯ぎしりやくいしばりがある人では、歯の噛む面のすりへりや歯のつけ根のすりへり、上顎の正中部分や下の前歯の裏にできる骨隆起と呼ばれる歯を支えている骨の増殖もみられますが、TCHでは歯のすり減りが起こることは少ないです。

歯が痛くて歯科に行ったけど「虫歯も歯周病もないので様子をみましょう」と言われた、入れ歯を何回も調整しているけど、調整してすぐは痛くなくなるが、またしばらくすると痛みがでる、新しく差し歯を入れたが、何度も噛み合わせを調整しているのにしっくりこないなどの体験はないですか?

実はこれ、TCHを持っている可能性が高いです。その癖のせいでなかなか症状が改善しない事が多いのです。

今回はTCHの是正についてまとめましたのでご覧ください。

TCHとは『Tooth Contacting Habit(上下歯列接触癖じょうげしれつせっしょくへき)』の略で、安静にしているときでも上下の歯がどこか接触している状態がある癖のことを言います。

実は安静にして、唇を閉じているときでも上下の歯は接触していないのが正しいのです。およそ、1〜3mm隙間が空いています。(安静空隙)上下の歯を合わせるためには、咬筋と側頭筋という筋肉を使っています。絶えず歯を接触させる事は、その筋肉をずっと使い続けると言う事です。

そのため、TCHがあると、咬筋が発達したような顔貌になったりすることもあります。ですので、通常は筋肉を休ませるために歯は自然と離れているのが正解なのです。

歯ぎしりは、寝ている時に歯と歯をすり合わせるものになります。また、歯を噛みしめているだけの場合をくいしばりといいます。歯ぎしりが寝ている時に行っているものに対し、くいしばりは寝ているとき,また起きているときにも行っています。

強いくいしばりを長くはできません。ご自身で、ぐっと噛んでみてください。おそらく続けられても2〜5分程度でしょう。あごに痛みを感じて、それ以上は無理ではないでしょうか。一方、TCHは歯を弱く長く接触させることであり、くいしばりとは違うものになります。

TCHをもっており、その状態に慣れてしまっている人では、とても弱い力であるために本人も行っていることに気付ずかず、筋肉やあごの関節への弱い疲れを感じる程度であるため,比較的長時間にわたり行うことができます。長時間歯を接触させた結果として、あごが徐々に疲れて、痛みが出現した段階で初めて気付くことに

なります。

接触のタイミングは:

に瞬間的に接触するのみで、接触時間1日平均約17分であるという報告があります。

しかし,顎関節症の患者さんでは17分以上歯を接触させたままでいる割合が高く、歯を接触させていること自体が癖になっているため、認識がありません。

社会生活をしていく上での様々なストレス、勉強などでの集中、パソコンを使用した作業、スマートフォンの使用などで歯を接触する機会が増えます。

そして歯を接触させる状態が繰り返し継続していくと、歯を接触させること自体に脳が慣れて、接触していることが普通の状態になり、それに気付かなくなっていると考えられます。

TCHがあることで、必要のない力があごの関節や筋肉への負担を増やし、色々な問題を引き起こす要因となる可能性があります。

TCHは癖なので、なかなか気付くことができませんが、調べる方法があります。

さて質問です。今、上下の歯はどうなっていますでしょうか?どこかの歯で噛んでいる、歯と歯が接触しているところがありますか?それとも離れていますか?接触しているところがあるようであれば、TCHをもっている可能性が高いです。

また今現在、歯が触れていなくても、ある特定のことをすると歯が触れ合うことに気付くかもしれません。

TCHがあるかもしれないと思って、ご自身の行動を注意深く観察してみると、「言われてから気がついたけど、歯が接触してるときがある」と患者さんから言われることも多いです。

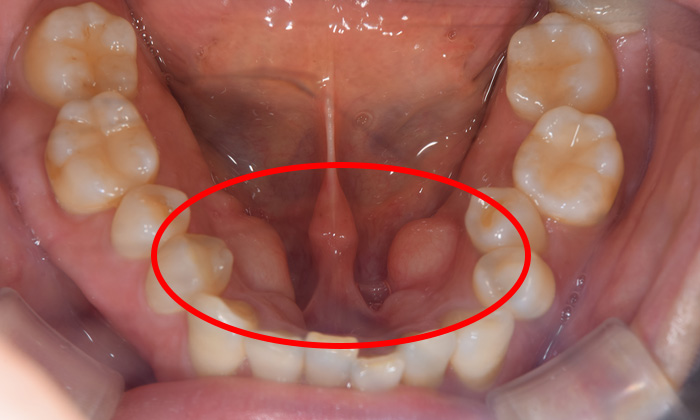

TCHを見つける方法としては、舌や頬にできるかみ合わせの痕を参考にします。

写真のように舌の側面にぼこぼこと歯の痕がついていたら、間違いなくTCHがある証拠になります。

歯ぎしりやくいしばりがある人では、歯の噛む面のすりへりや歯のつけ根のすりへり、上顎の正中部分や下の前歯の裏にできる骨隆起と呼ばれる歯を支えている骨の増殖もみられますが、TCHでは歯のすり減りが起こることは少ないです。

安静にしている時の舌の位置は上の前歯の裏側の根もとの部分の切歯乳頭という位置までにあり、歯と舌は接さないことがよしとされています。

舌と歯が接触していると、歯が舌によって前に押し出される舌癖があるとされます。

こういった舌癖は矯正を行う時に弊害となることがあります。TCHがある方は舌の脇の部分に歯の跡がつきます。それは、歯と歯が接触しているところに舌が触れるからです。歯と歯が接していない時に、舌に歯の跡がつかないことが正常です。うわあごと舌が接するように普段から心がけてみましょう。

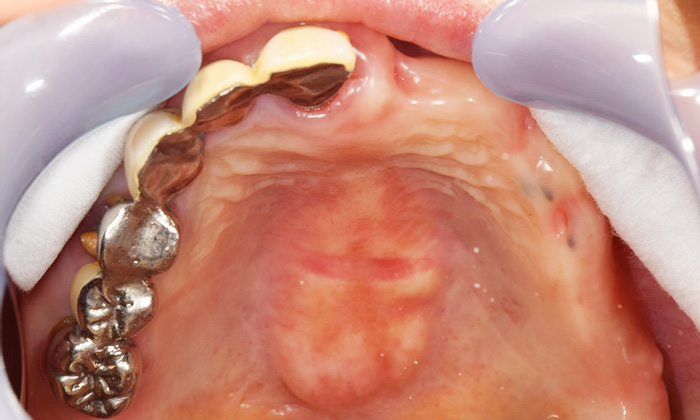

口腔筋機能療法(MFT)歯ぎしりやくいしばり、TCHがあると、骨の隆起ができます。うわあごではちょうど真ん中あたりに、したあごには、舌の先端付近にできてしまいます。

徐々に大きくなりますので自分では気づきにくいですが、大きくなると舌感が悪くなります。

入れ歯を作る場合には骨の隆起が邪魔になることがありますので、場合によっては骨を削る処置が必要になることがあります。こちらの写真では骨の隆起にあわせて金属を曲げて入れ歯を作成しています。

TCHの症状は以下のようなものがあります。

それぞれどういった経緯で起こるのか詳しく説明していきます。

顎関節症は、大きく口を開けられない、口を開けるときにこめかみ付近が痛む、口を開ける時にカクカクと音がするといった症状のうちどれか1つでもあると診断されます。起きてしまう原因は様々ある、多因子疾患といわれています。つまりはっきりと原因はこれだといえない疾患なのです。

様々な因子がある中で、その人がもつ顎の耐久力を越えてしまうと、症状となって出現してしまいます。その因子として、TCHがあると、顎の筋肉や関節や靭帯を使い続けることになりますので、筋肉や関節の痛みが出現しやすくなるのです。顎の痛みが朝ある方は寝ている間の歯ぎしり、夕方になると痛んだり顎が疲れている方はTCHがある可能性が高いです。

歯周病とは、歯を支える骨が歯周病菌が原因で溶けてしまう病気のことです。日本人の約80%がこの疾患を持っています。歯周病の進行は、歯周病菌のかたまりである歯垢(プラーク)が原因でおこりますが、その他に促進させてしまう因子として、喫煙、糖尿病、ストレス、つめ物・かぶせ物の不適合、歯ならびなどがあります。

その促進させてしまう因子としてTCHがあります。それは、歯周病になっている歯というのは、歯の周りの歯ぐきが炎症を起こし、弱っているのですが、そのときに弱っている組織に力がかかると、その部分の炎症が大きくなったり、弱って緩んでいる組織がさらに緩んでしまい、歯がぐらぐらしているのが進行してしまうのです。

歯周病の治療を歯科医院で行っており、夜間マウスピースを装着するなどの対策をとっているのに、歯周病の状態が改善しない、もしくは進行してしまっている場合は、日中のクレンチング(くいしばり)やTCHがあると考えられます。

歯周病についてむし歯や歯周病もないのに夕方くらいになると歯が痛いと訴える方がいらっしゃいます。これはTCHがあるせいで、歯の感覚が過敏になっているということや、歯自体に力がかかりすぎていて、痛みを感じているということが考えられます。

このとき、冷たいものを飲食したときに、しみるといった症状がでることもあります。この痛みをとるために、神経をとってしまうのはオーバートリートメントです。神経は取らずに、TCHを是正することがとても大事になります。

歯の破折お口の周りの筋肉が常に使われている状態になっているために、筋肉が疲労します。そうすると、筋肉痛がおこり、頭痛であったり、肩こりが引き起こされます。肩こりだけでなく、お口の周りや首もこってきます。

舌がヒリヒリするような感じがあったり、舌が痛くて何をするにも集中できない、といったケースが舌痛症にあたります。

精神的な疾患との関連もある場合もありますが、TCHがありますと、舌や頬の粘膜が緊張して、上下の歯に押し付けられているため、舌や頬に歯の痕がつきやすくなり、表面が歯と擦れることで症状が出てしまう方もいます。

また、頻繁に舌や頬に口内炎ができるケースでも、TCHの是正を行うことが大切です。

「かみ合わせに違和感がある」「噛む場所が分からない」など、かみ合わせの異常を訴える方がいらっしゃいます。歯科医院でかぶせ物をかぶせたばかりの患者様では、かみ合わせの良くない部分を調整することで治りますが、治療終了して数ヶ月以上経っているのに、かつ検査をしてみても、かみ合わせに問題がなさそうな方もいらっしゃいます。

こういった場合、心因性の問題がある場合や、TCHがある場合のパターンが考えられます。心因性の場合は歯科では治療ができないため、心療内科での治療が妥当になります。

TCHがある場合でと、歯が接触するため、歯のまわりの歯根膜が過敏になっています。そのため、すこしの噛み合わせの誤差や、本来許容できるものでも、違和感として感じやすくなってしまいます。TCHを是正することで、歯根膜の状態をニュートラルに戻していきます。

入れ歯を作ると、最初は入れ歯が当たっているところが痛みがでてきますが、通常であれば数回か当たっている部分の入れ歯の調整を行いますと痛みがとれて噛めるようになります。しかし、当たっている部分を何度も調整しても痛みがとれない患者様がいらっしゃいます。

このような方は、入れ歯を入れて時間が経ってくると、疲れてくると仰ります。この場合の入れ歯の痛みは、TCHが関連している可能性が高いです。歯がなくてもTCHがあるのかという疑問がでてきますよね。そう、総入れ歯でも入れ歯同士でTCHを行ってしまえるのです。

もともと歯があるときにTCHがあったのが、入れ歯を入れてきちんとしたかみ合わせができたことで、またTCHがもどってきてしまうのがこの癖の悪いところです。

TCHは何かに集中したり、パソコンなどをみながら作業しているときに行っている可能性が高いです。

仕事でずっとパソコンを使用したり、精密な作業を行っているとき、読書やスマホを見るために下を向いているときに多いようです。

TCHは無意識下で行うため、自分ではなかなか気付けないことが多いです。ですので、その可能性がある場合は歯科医師などから、指摘されて自分で行動を追ってみて初めて気づくことが多いです。

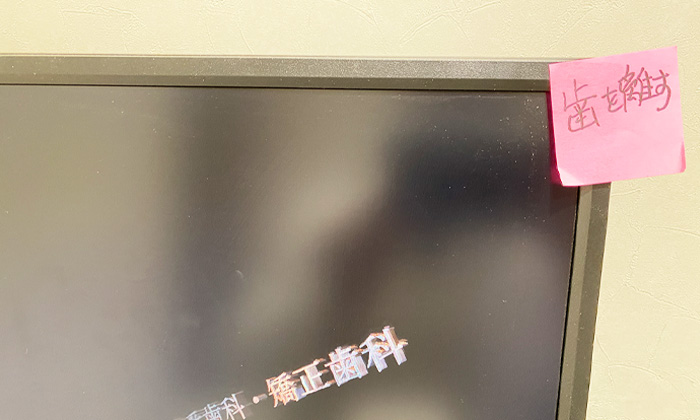

では気づいたらどうすればいいでしょうか?癖なのでなかなかやめてと言われてもすぐにはやめられないですよね。ましてや無意識下ですから。ですので、何か自分に気づかせるものによってTCHを行っていることやめさせることが良いでしょう。その方法としては次の2つで行っていきましょう。

それぞれについて詳しく説明します。

小さくても良いのですが、よく自分が作業をしているパソコンや机に「歯を離す」「力を抜く」などと書いて貼っておきます。なるべく多くの場所に貼って気づかせることが大切ですので、みやすい所でいろんな場所に10カ所以上貼っておくと良いでしょう。少ないと気づけないので、改善が難しくなります。

そして、実際そのポストイットを見たときに歯が接触していたら、どのようなときにTCHをしているのか、そのシチュエーションが分かりますね。

タイマー法は、ランダムにタイマーをかけます。

3分、5分、10分など何分でも構いませんが細かいほうが良いでしょう。それをランダムに何回も行います。

タイマーが鳴ったときに歯が接触していないかをみていきましょう。

タイマーはスマホのアラームでもよいです。また音は関係ないので、バイブレーションのみでも問題ありません。

上記2つの方法で実際に歯が接触しているタイミングがあったら、すぐに歯を離します。そして大きく深呼吸をします。肩を大きくあげて、鼻から息を吸い込み、口から息を吐きながら脱力します。大きくオーバー目に行うことがポイントです。

ポストイットやタイマーが鳴ったときに歯が接触していたら毎度こちらを繰り返し行います。猫背になっているようなら背筋を正すことも行えるとなお良いでしょう。

歯を接触させないように、意識して歯を離すのと、自然に歯が接触しないようになるのは別問題です。もしお口をぽかんと開けているようでしたらそれはすぐにやめましょう。安静にしているどころではなく、口を開けるために別の筋肉を使ったり、口のなかを乾燥させてしまい、別の疾患を呼び込んでしまいます。

また、歯を接触させないようにするためにガムを噛むのはどうかと聞かれることがありますが、逆に噛む癖がついてしまったりしますので、よくないです。

歯が接触すること自体は悪いわけではありません。食事や話すとき以外でも、力をいれたりするには噛むことがありえるでしょう。それは問題ないですので心配しないでください。歯の接触が長時間あることが問題です。短時間や一瞬のものでしたら全く問題ないです。

いかがでしたでしょうか。TCHはその名の通り癖です。自分で気づける人はごくごくわずかです。

ですので、TCHあるないにかかわらず歯科医院での定期検診を受け、あるのであれば早期に対策をしていくことが良いでしょう。

放っておくと、顎関節症を引き起こしたり、歯が力に耐えきれず割れて抜歯をしないといけなくなることもあります。自分の歯で一生噛めるように、今のうちから対策をしておきましょう!

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜13:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |

| 14:00〜19:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - |

| 14:00〜17:30 | - | - | - | - | - | ● | ● |