C0

虫歯になる一歩手前の状態です。歯に実質欠損といって穴などはありません。しかし、表面だけが白くなったり茶色く着色している状態です。

歯科医師が虫歯かどうかを確かめる方法についてまとめてみました。特に虫歯と虫歯でない状態の境目の見極めについて知っていただけたらと思います。

虫歯になる一歩手前の状態です。歯に実質欠損といって穴などはありません。しかし、表面だけが白くなったり茶色く着色している状態です。

初期の虫歯で、エナメル質のみに実質欠損があります。この段階からは治療が必要になります。

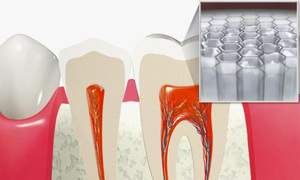

虫歯が象牙質まで進んでいるものになります。この頃からしみるなどの症状がでてきます。

虫歯が神経まで進行している状態です。この頃には歯に大きな穴が空いています。

虫歯が大きく進行し、健康な歯がほぼ残っていないような状態です。ここまで進行してしまうと、抜歯をせざるを得なくなります。

虫歯であれば、必ず症状があるというわけではありま

せん。

C1という状態であれば、ほとんど症状がでることがありません。しかしC2以上の虫歯になると、症状がでてきますので、そのあたりの問診をさせていただき、虫歯の進行度を判断することができます。

また、虫歯か虫歯でないかの鑑別の診断にもなります。

まずは、目で虫歯かどうかをみます。明らかに歯に穴があいているものは虫歯とすぐわかりますね。

虫歯にはなりやすい場所となりにくい場所がありますので、虫歯になりやすくて、かつ目で見えるところをまずみていきます。

歯の噛む面の溝、そして歯と歯の間、そして歯と歯ぐきの境目、歯につめたりかぶせものをしている場合はそのまわりをみていきます。

ルーペという器具がありますので、そちらでみていくと、虫歯かどうかがはっきりくっきり見えてきます。ルーペでみている画像をここに載せることはできませんが、歯科用の顕微鏡で歯をみた写真がありますのでそちらで説明していきます。

左上から2.8、4.2、6.9、10.4、17.0、25.6倍になります。ルーペではおよそ5倍くらいまでですので(それ以上も販売はありますが流通量として)、お口の中は暗く、場所によっては見えづらい場所もありますが、ルーペやマイクロを使用して拡大して、普段見えにくいところを見ることができます。

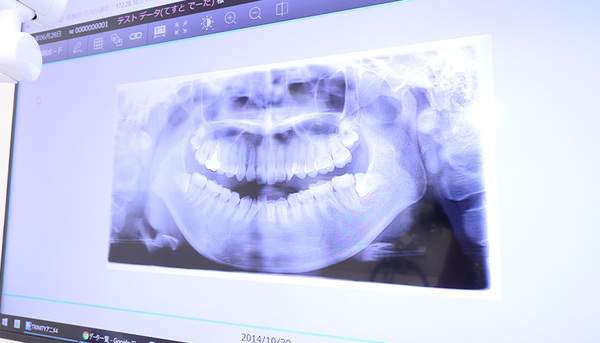

歯と歯の間の虫歯は時として見えにくいことがあります。特に虫歯のできたてでは、診査が難しいです。そんなときは、レントゲンを撮影します。

レントゲンでみると、虫歯になっている部分は黒く抜けて写ってくるので、間違えることなくわかります。

透照診とは光をあてて虫歯かどうかを診る診査になります。虫歯があると歯の光の透過性がかわります。そのため、虫歯がある場所が黒くみえます。

虫歯のある場所を探針という針のような器具で触ります。虫歯になっていたらネバりがあったりざらざらしており、その部分がとれてきますが、虫歯になっていなかったらツルツルしています。

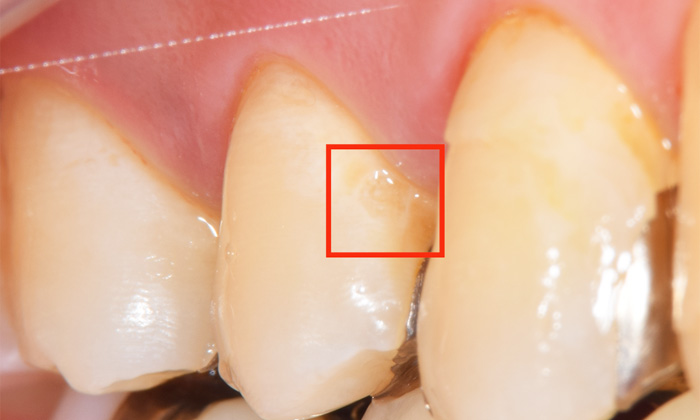

こちらの写真ですが、赤枠部分がC1です。歯のエナメル質が溶けて、歯がかけ始めている状態です。

なかなか見ただけでは判断が難しく、ただの着色と思えるかもしれませんが、実際に触ってみると、ざらざらしており、明らかに歯が溶けてしまっているとわかります。

歯にインレーといわれるつめ物やクラウンといわれるかぶせ物をいれると虫歯になったとしてもわからないことが多いです。

特にかぶせ物の場合はすでに神経を取り除いている治療がされていることが多いので、虫歯になっていても全く症状がでません。

また、つめ物やかぶせ物がはいっていると、よほど大きく虫歯になっていなければレントゲンにも写ってきませんので、昔に行った治療でしみるといった症状があるならすぐに治療をしたほうが良いでしょう。

歯とつめ物の間にわずかな隙間ができてくることで虫歯になります。プラスチックですと、割れたりかけたりといったこともあります。銀歯は経年劣化しますし、銀歯をくっつける接着剤も劣化します。そのため隙間は年々大きくなる傾向にあります。

写真では10年以上前にいれた銀歯がしみるという症状があったためはずして中を確認すると、大きく虫歯になっていました。

歯科医師は毎日虫歯をみていますので、わかりますが、なかなか自分だと確かめられないですよね。専用の器具もないですし。ですので、定期的なチェック、検査を受けることをお勧めします。

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜13:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |

| 14:00〜19:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - |

| 14:00〜17:30 | - | - | - | - | - | ● | ● |